提供专业测试轨道路径

提供专业安装方案

支持功能定制化搭载需求

支持接入多品牌摄像机厂家

全周期售后服务

变电运行作为电力运行中的重要组成部分,在电力资源运输中占据着非常重要的地位。社会的不断发展,社会对电力的需求量越来越大,这就要求必须有可靠、安全的电力供应,才能有效满足社会对电力的需求。配电室设备作为变电站的核心部分,它的运行维护质量是保证变电系统稳定、可靠运行的关键。因此必须要充分认识到变电设备维护工作的重要性,加强对变电设备的日常维护与管理,以提高变电运行的可靠性与安全性。

变电运行作为电力运行中的重要组成部分,在电力资源运输中占据着非常重要的地位。社会的不断发展,社会对电力的需求量越来越大,这就要求必须有可靠、安全的电力供应,才能有效满足社会对电力的需求。配电室设备作为变电站的核心部分,它的运行维护质量是保证变电系统稳定、可靠运行的关键。因此必须要充分认识到变电设备维护工作的重要性,加强对变电设备的日常维护与管理,以提高变电运行的可靠性与安全性。

在国内,自20世纪90年代以来,变电站自动化技术一直是我国电力行业的热点技术之一。目前全国已投入运行的10kV变站约20000座,而且每年新增变电站的数约3%~5%,而我们的设计也是按要求采用了自动化巡检模式,从而真正实现了无人值守智能巡检。

当今电力事业处于蓬勃发展时期,大量新变电站的投产使得人力资源日趋紧张,少人、无人值班模式的发展也需要智能巡检工具的产生。特别是在高压、超高压以及复杂环境条件下,人工巡检还会对人身造成一定的危害。因此智能巡检机器人作为变电站的新型检测手段,能够完成人工无法完成的工作,具有很高的实用价值和广阔的应用前景。传统设备巡检普遍采取人工巡视,手工纸介质记录的工作方式,该方式存在着人为因素多,管理成本高,无法准确考核巡检人员工作状态等明显缺陷。随着无人值守变电站的普及,改革传统落后的巡检方式势在必行。

一、痛点突破:从人工依赖到智能驱动

高危环境风险:高压设备运行时存在强电磁干扰、高温等隐患,人工巡检需穿戴防护装备,效率受限且存在安全风险。

巡检质量参差:人工读数易受主观因素影响,设备状态识别依赖经验,漏检误检率高,历史数据难以回溯分析。

运维成本高昂:配电房分布广、设备多,人工巡检需投入大量人力物力,且无法实现高频次实时监测。

解决方案:

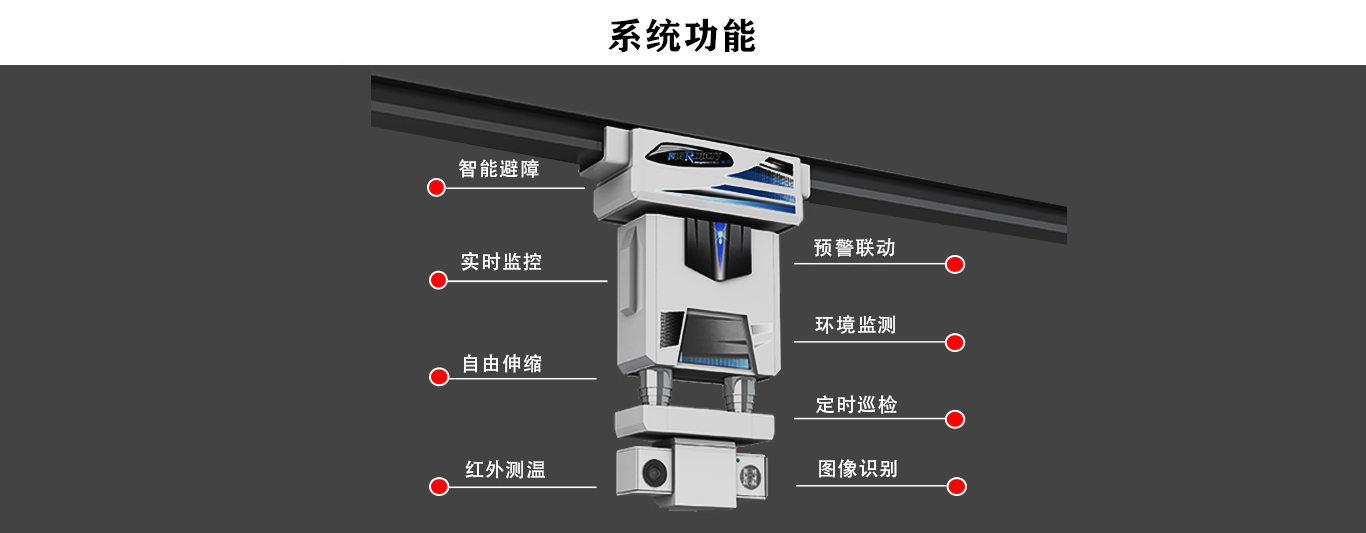

通过搭载红外热成像、局放检测、智能视觉识别等多传感器融合技术,机器人可 7×24 小时自主完成设备温度监测、开关状态识别、仪表读数等核心巡检任务,同步采集环境温湿度、烟雾、气体浓度等参数,构建三维安全防护网。

二、核心技术:定义行业标杆

1. 精准检测,隐患无所遁形

红外热成像:通过预设巡检点,机器人对设备表面进行温度普测,精度达 ±2%,可识别微小温差变化,提前 7 天预警潜在过热故障。

局放检测:集成超声波与暂态地电波传感器,实现绝缘老化、放电等缺陷的可视化定位,检测灵敏度≤10pC。

智能视觉识别:基于深度学习算法的高精度图像识别系统,可识别指针仪表、数字表计、指示灯状态等,读数误差<3%,开关分合状态识别准确率>99%。

2. 自主导航,适应复杂场景

多模态定位:融合编码计步方式,在强电磁干扰环境下实现厘米级定位精度,支持轨道式、轮式、挂轨式等多种移动方式。

动态路径规划:搭载避障雷达与 3D 视觉传感器,可实时规避临时障碍物(如工具、堆料),狭窄通道内实现 360° 转向,适应配电房设备布局变化。

3. 数据智能,构建运维闭环

边缘计算与云端联动:本地实时处理 90% 数据,降低网络传输压力;云端平台通过大数据分析实现设备健康度评分,生成预测性维护建议,故障识别准确率>98.7%。

智能报表与告警:自动生成巡检报告,支持按时间、设备类型检索;异常数据触发声光告警,同步推送至移动端,缩短故障响应时间达 90%。

三、定制化服务:按需打造专属方案

1. 硬件灵活配置

传感器模块化:支持红外、局放、气体、声音等传感器自由组合,满足不同配电房的差异化检测需求(如开闭所侧重局放检测,风电场配电室需强化温湿度监测)。

形态多样化:提供轨道式、挂轨式等机器人形态,适应层高 6 米以上的复杂空间;升降云台(行程 1-2 米)与 360° 旋转摄像头覆盖柜体上下边界。

2. 软件深度集成

多系统兼容:支持 Modbus、TCP/IP等标准协议,无缝接入客户现有监控平台;提供 API 接口,可与动环系统深度联动。

AI 算法库:基于现场数据训练的模型库,支持指示灯识别、声音异常分析等 30 + 算法,可根据客户需求快速部署定制化模型。

3. 全生命周期支持

场景化开发:从需求分析、方案设计到现场调试,提供一站式服务;支持定制轨道和预支点位布局,10 分钟完成 110 + 点位巡检,效率提升 300%。

远程运维:通过 无线网络实现机器人远程控制与固件升级,结合专家系统提供 7×24 小时技术支持。

四、价值提升:量化运维革新

效率跃升:替代人工完成 80% 重复性巡检任务,单次巡检时间缩短至 28 分钟,覆盖 200 + 检测点,年运维成本降低 45%。

安全保障:减少人工暴露于高危环境时长,设备故障率下降 70%,如某省级电网试点实现零漏检,避免经济损失超千万元。

数据资产:积累设备全生命周期数据,为状态检修、设备选型提供科学依据,推动运维模式从 “故障修” 向 “预测修” 转型。